Extravagancia

Por Rafael López Carrillo

Voy a confesarles un secreto que nunca he revelado a nadie por temor a no ser entendido. No se trata de un secreto importante; es más, es un secreto completamente intrascendente, pero que me acompaña desde que tengo memoria. Desearía que no albergaran demasiadas expectativas en lo que pueda revelarles; estoy convencido que va a ser incluso decepcionante.

Al grano. Hay algo que me atrae y que sabe estimular mi imaginación con enorme intensidad: los edificios abandonados. Pero no cualquier tipo de edificio. No estoy hablando de ruinas antiguas. Aprecio el arte y me entusiasma la arquitectura de épocas pretéritas. Los restos de un templo griego o romano me fascinan. Los vestigios de civilizaciones desaparecidas llaman mi atención. Incluso los castillos, que vemos por doquier aquí en esta tierra, despiertan mi curiosidad. Pero no me refiero a ese tipo de reliquias arquitectónicas. Lo mío es mucho más prosaico, más absurdo también. Lo que enciende mi fantasía hasta extremos inconfesables son simples edificios abandonados de origen industrial o de cualquier otro uso público.

Pero ni siquiera tienen que ser grandes fábricas; se puede tratar de unos simples almacenes, alguna instalación hidráulica, las dependencias de un matadero, incluso un cuartel vacío. Nunca casas ni viviendas, es curioso. No donde han vivido personas sino donde han trabajado, donde se han esforzado por llevar adelante alguna tarea y que ahora, aunque están desiertos, conservan rastros de ese afán. No se me interprete mal, esto no tiene nada que ver con la parapsicología o esas ciencia exotéricas que salen en algunos programas de televisión y que suceden en sitios deshabitados. Es bastante más simple, pero a la vez incomprensible.

Ese tipo de lugares producen en mi ánimo una atracción tan grande que algunas veces me paso muchas horas contemplándolos. Mi imaginación se desborda, intuyo la vida en ellos, ese sutil aroma de un trabajo y un empeño cotidiano que ya se han desvanecido hace tiempo, pero que se expresan a través de mi sensibilidad. Sin dramatismos ni mensajes de ultratumba, nada de eso, es por el contario una sensación agradable, placentera, que me produce una enorme paz, la mayoría de las veces.

Toda la magia se pierde desde luego, cuando a alguien se le ocurre restaurarlos para algún fin distinto para el que fueron concebidos. Eso ocurre mucho ahora; se utilizan estos "espacios" para meter un museo o una sala de conciertos, un teatro, una filmoteca y vaya usted a saber. Algo así ocurrió con un espléndido matadero que había en Valladolid.

El matadero

Ahora le llaman algo así como Equipamiento Integrado de la Zona Sur de Valladolid; contiene una serie de instalaciones: piscina, espacio joven, centro cívico y sobre todo un laboratorio de las artes escénicas. Sin embargo, yo lo conocí funcionando, ya un poco decadente eso sí. Fue en los setenta. Acababa de llegar destinado de teniente a un regimiento de Caballería de la plaza, cuando el coronel me comisionó para llevar a sacrificar cuatro caballos viejos, que quedaban en las antiguas cuadras. Normalmente, esa misión se confiaba a algún sargento o cabo primero, pero en este caso el coronel pensaría que por el número de semovientes debía encargárselo a un oficial. No era necesario transportarlos porque la distancia desde el cuartel era relativamente corta, solamente había que cruzar la carretera general, atravesar un polígono industrial en ciernes, sortear la vía del tren por un paso elevado y llegar a la puerta trasera del macelo.

El cortejo lo formábamos los cuatro pencos, perfectamente cepillados, dos ordenanzas y un cabo, que llevaban a tres del diestro, y yo delante, montado sobre el que cojeaba menos ostensiblemente.

El matadero me pareció enorme, como una pequeña ciudad con edificios y calles interiores. Fue una experiencia traumática para mí, matar caballos era como matar personas. Recuerdo que fuimos directamente al pabellón donde se sacrificaban las reses; no quise verlo, luego los metieron en la sala de despiece y por fin sus restos fueron incinerados en el crematorio, todo en tiempo récord.

Se trataba de un hermoso matadero racionalista, construido durante la II República y que estuvo funcionando sesenta años. En el interior de un enorme recinto rectangular, cercado por una alta tapia, con un edificio de entrada que recordaba el puente de un barco, se disponían diversos pabellones dedicados a la matanza y al estabulado, a los que acompañaban corrales y dependencias para la conservación de las carnes. En la zona intermedia, se situaba la sala de despiece y, al fondo, las instalaciones para aprovechamiento de los desechos como la mondonguería, la tripería y la nave para el secado de las pieles. En una esquina, al final del todo, estaba la perrera y el crematorio, con su larga chimenea.

A pesar de su operatividad, todo el conjunto mantenía un estilo arquitectónico muy elegante por su sencillez. Eran bloques ortogonales de líneas muy rectas, con detalles ornamentales muy cuidados: todas las construcciones compartían el mismo color salvia, la misma orla blanca enmarcando las puertas y los tragaluces y una cenefa de ladrillo visto que, circundando todas las dependencias a la altura de las ventanas del primer nivel, le proporcionaba un cierto aspecto de unidad a todo el conjunto.

Pero lo mejor vino cuando se cerró. Todo se mantuvo incólume casi dos años, antes de que comenzaran las obras de adaptación para su nueva funcionalidad. En cierta ocasión, me colé por la esquina noreste de la tapia, junto a la mondonguería, porque era la zona más accesible y situada en el lado opuesto de la entrada principal del recinto, donde solía haber un vigilante. Ese primer edificio me lo estudié a fondo. Aunque habían retirado la mayor parte del mobiliario, en la amplia sala de abajo, quedaban algunas mesas alargadas con las encimeras de chapa bruñida que, por las marcas y abolladuras, delataban su truculento uso. En el nivel superior, tenía una azotea cubierta, donde imaginaba se secarían vísceras y otras inmundicias, a la que se accedía por una estrecha escalera embutida en el prisma de una alta torre, que le daba el aspecto de una fortaleza.

Allí arriba, en ese mirador privilegiado, me pasé el rato observando los tejados planos de los pabellones situados al oeste (despiece, establos, almacenes), todos con una peculiar sobre elevación en el centro para la entrada de luz. También podía controlar los movimientos del vigilante, que se guarecía en el edificio de la entrada. De tarde en tarde, irrumpía algún vehículo municipal que desaparecía en la sala de despiece; estaba claro que ahora la utilizaban como garaje eventual.

Mi siguiente propósito fue explorar el crematorio; entre otras cosas porque era la instalación más cercana a la mondonguería y al estar al final del recinto permanecía casi oculto. El inconveniente, que estaba rodeado de una tapia interior y el portón de acceso parecía cerrado. Al segundo día, me decidí y me dirigí directamente a la incineradora. Resultó que el portón de la tapia estaba sólo entornado, sin embargo no hubo forma de entrar en un edificio que permanecía sellado, con las puertas metálicas soldadas.

Al abrigo de la valla, improvisé, con unos escombros, una plataforma para auparme a una de las ventanas. Con mucha dificultad, por la suciedad de los cristales protegidos de una malla metálica, conseguí mirar al interior. Fue frustrante, sólo pude ver un alto muro de ladrillo en el que se alineaban tres grandes escotillas de hierro con otras tantas tapas más pequeñas bajo cada una, supuse que para la escoria, y también algo parecido a unas parihuelas metálicas tiradas por el suelo.

El tercer día me arriesgué a visitar la sala de despiece; era una temeridad porque estaba muy expuesta y el vigilante andaba al acecho. Si me pillaba sería muy embarazoso explicar qué hacía allí dentro, sobre todo en un lugar donde se guardaban coches; podría pasar por un ladrón o algo peor. Pero la curiosidad pudo más que la cautela. Con el alma en vilo, logré ganar la puerta y me metí. Debo decir que mereció la pena. Aquel recinto, que exteriormente no pasaba de ser un edificio más, por dentro, se convirtió a mis ojos en una catedral vacía, desprendida de todo ornamento, majestuosa en su desnudez. Todo era blanco como un esquema esencial, con sus tres naves, separadas por dos filas de columnas de hierro. La luz se filtraba por las altas ventanas del claristorio de la nave central, creando una atmósfera que sentí amenazadora; probablemente, por la inquietud del momento, mezcla de admiración ante el escenario que tenía delante y el miedo a ser descubierto. Noté, no sé si fue real o imaginario, un ruido de pasos y salí corriendo como un conejo.

Nota: Tan sólo permanecen en su estado original el secadero de pieles, la mondonguería y el crematorio.

Por una vía férrea.

En una época en la que competía en concursos de saltos y siempre andaba con algún caballo joven poniéndolo en el campo; se me ocurrió que podría ser un buen entrenamiento recorrer un trecho del ferrocarril Valladolid-Ariza. La línea se había clausurado hacía poco tiempo y sentía una enorme curiosidad por ver todo aquello.

Era muy temprano cuando inicie el camino aprovechando la fresca; la idea era llegar hasta el apeadero de Traspinedo y volverme en el día. Julia no quiso acompañarme, le daba respeto un camino lleno de traviesas, además estaba muy lejos para aventurarse con la yegua.

Después de atravesar el Pinar de Antequera desde las cuadras, con las primeras luces, me dirigí directamente a la estación de Laguna, dejando atrás la de cabecera, La Esperanza en Valladolid, para evitar los polígonos industriales. Conforme me acercaba decidí pasar de largo, porque detecté movimiento por allí. Junto al edificio de la estación, había aparcados una furgoneta y una rulot y supuse que la habrían ocupado.

Transité varios kilómetros a lo largo de una plataforma, que permanecía prácticamente inalterada, aunque había sitios donde ya faltaban raíles y traviesas, supongo que para aprovechar el metal y la madera (tanto, que en determinados tramos sólo quedaba el lecho de grava).

Paré en el cargadero de Cros, un muelle con unas hermosas naves de ladrillo macizo en mitad de ninguna parte. Estaban vacías, excepto la tercera, en la que se amontonaban en pilas varios fardos de arpillera con lana de esquila, que desprendían un olor nauseabundo; también un par degrandes bobinas de cable de acero trenzado y algunos embalajes de madera rellenos de viruta que guardaban algo parecido a válvulas de cobre. Contra una topera permanecía estacionado un vagón "jota" de transporte de ganado, cargado de pacas de paja resecas y oscurecidas.

Seguí camino deambulando hacia el este, sumido en un desierto de bosques de pinos y tierras en barbecho (tan sólo me crucé con una manada de perros asilvestrados que no me prestaron la menor atención) por una vía férrea que ahora quedaba a desmano de casi todo. La excursión resultaría más accidentada de lo esperado porque, para mi bisoña cabalgadura, el puente de hierro de Herrera resultó ser un obstáculo insalvable, que me obligó a dar un gran rodeo y buscar un paso donde vadear el Duero; por suerte, en aquel mes de junio el río venía muy bajo.

Cuando llegué a la estación de Tudela, a las afueras del pueblo, comprobé que aún permanecía prácticamente intacta, con todos los enseres en su interior, y la exploré con la meticulosidad de un forense. Até el caballo a un viejo poste de telégrafo y me adentré desde el andén. La cantina estaba cerrada a cal y canto, pero me colé en el pequeño vestíbulo donde había un mostrador de billetes, además de un par de bancos corridos y un teléfono público cerca de la entrada que daba a la carretera.

Por una puerta, se accedía a la oficina del factor que contenía una mesa de despacho y varias sillas; también, una estufa de hierro y una estantería con archivadores y ejemplares del Boletín de Información Ferroviaria; en la pared, un calendario con una mujer semidesnuda. En el cuarto colindante, un camastro y un lavabo con un espejo roto, separados del retrete por una puerta batiente. Subí a la planta de viajeros, distribuida en cuatro dormitorios. La disposición de todos ellos era parecida; las camas ya estaban desmontadas y en uno de los armarios todavía quedaba ropa de cama y mantas, perfectamente dobladas. No toqué ni me llevé nada, aunque sabía que, más pronto que tarde, aquel edificio serían objeto de la rapiña o el vandalismo de la gente y acabaría tapiado si no destruido.

Al llegar a Traspinedo, estaba tan emocionado que continué hacia la estación de Sardón y hubiera seguido hasta Bocos, si no fuera porque se me hizo de noche. Fue una temeridad dejarme llevar montando un potro que, aunque era un bendito, no estaba acostumbrado a pernoctar en el campo. Lo amarré largo con el ronzal a una topera de la vía, le puse la bolsa cebadera y le preparé una buena cama de hierba. Milagrosamente, se estuvo tranquilo todo el tiempo, aunque yo no conseguí pegar ojo. En cuanto amaneció regresé por la misma ruta, mirándolo todo con renovada curiosidad.

Me detuve otra vez en Cros. Sentía fascinación por la soledad de aquel muelle perdido entre árboles y su pequeña playa de vías. Con esos elegantes almacenes de tejados volados, sus puertas y ventanas verdes como el color de las vigas, de su estructura de hierro, que se dibujaban sobre los rojos muros de ladrillo y le daban un cierto aspecto norteño.

A lo largo del tiempo, de forma esporádica, continué visitando en coche algunas construcciones de aquella línea. Cogía la nacional 122 Valladolid-Soria y me iba deteniendo en los pueblos que conservaban alguna estación o apeadero. Recuerdo Coscurita con su espaciosa fonda, un ruinoso caserón de dos plantas y patio, construido en ladrillo y adobe, de veinte habitaciones, cinco baños y una enorme cocina. El apeadero y casita del guardagujas de Chércoles, hecha de piedra con tejado a dos aguas y voladizo; lejos del pueblo, junto a un brezal, aún estaba la tosca barrera del paso a nivel construida con seis traviesas acabadas en punta, sujetas a un cabo de raíl. La estación de Rebollo, que a parte del edificio, mantenía un almacén, el gálibo y un muelle-báscula.

Era desalentador comprobar que algunas de ellas habían sido reconstruidas o modificadas dándoles otro uso; como la de Berlangas, para casa particular, o La Vid, donde habían instalado un hotel rural. Curiosamente, las grandes estaciones como las de Peñafiel, Aranda o Almazán, mucho mejor conservadas, nunca me llamaron la atención.

Nota: El cargadero de Cros ha desaparecido, fue demolido al instalar naves más grandes para una explotación ganadera.

Unos torreones

En cierta ocasión, viajando en coche desde Madrid por la carretera Adanero-Gijón (todavía faltaban décadas para que se construyera la autopista A-6), a la altura de Almenara, me fijé en una torre que había encima de un cerro, en mitad de la nada. No era la primera vez que la veía; en esa ruta hasta Valladolid había algunas más, todas ellas parecidas, a una distancia de algunos kilómetros entre unas y otras. También las había subiendo de Valladolid a San Sebastián.

Era algo que me venía intrigando desde hacía tiempo. El caso es que, con las prisas de llegar, nunca me detenía para examinarlas. Aquella vez decidí acercarme. Me desvié hasta el pueblo y pregunté cómo se llegaba. Descubrí que le llamaban la torre de Lutero. Me indicaron un camino de tierra que conducía hasta la falda de la colina; luego había que subir andando. Llevaba abandonada desde siempre y nadie supo darme noticia de su utilidad.

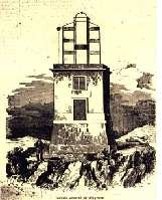

Después de la escalada, me encontré con un torreón de unos diez metros de altura y seis de ancho. Era una edificación muy sólida, a pesar de su deterioro. Tenía la base cuadrangular y las paredes rectas, aunque la parte baja estaba ligeramente ataludada. Se asentaba sobre un zócalo de sillares de granito y parecía haber tenido tres plantas. La de abajo tenía tres troneras en cada uno de los cuatro lados y, en las otras dos y centrada, una gran ventana también por cada pared. Arriba del todo estaba rematada con una cornisa en voladizo medio derruida. Había desaparecido parte del paramento de los muros y podía apreciarse que la construcción era de ladrillo macizo y mampuesto.

Una de las caras presentaba una enorme grieta en el centro de la fachada, que descendía desde la cumbre hasta el primer nivel. Como la parte baja carecía de entrada, tuve que trepar para alcanzar aquella apertura. Supuse entonces que uno de los ventanales de la primera planta, más alto y a menor distancia del suelo, era en realidad la puerta del recinto, a la que se accedería por una escalera exterior que probablemente sería levadiza. Eché un vistazo rápido porque estaba atardeciendo y me fui.

Al cabo de unos días volví. No sé porqué había estado pensando en esa torre todo el tiempo. Allí se erguía contra el cielo oscuro y amenazante de una inclemente mañana de octubre, luciendo su enorme cicatriz que la condenaba al colapso en un plazo sin determinar, pero inevitable. La estuve contemplando un buen rato, al tiempo que me invadía una íntima emoción mezcla de piedad y de temor ante su inquietante presencia. Todo era inexplicable; ese magnetismo que ejercía sobre mí resultaba ridículo pero real. Después de una hora en la que había escrutado cada detalle de su fachada, decidí entrar en la torre. Escalé como pude hasta la supuesta entrada para penetrar en el recinto; en ese momento, el corazón me dio un pálpito; tan grande, que llegó a alarmarme y me quedé quieto hasta que la impresión se fue pasando.

Al ser de madera, los forjados de las plantas se habían desvanecido y en el interior la sensación de abandono era aún mayor, con sus cuatro paredes totalmente descarnadas y a cielo abierto. En el muro aparecían algunos restos de herrumbre, de lo que podían haber sido blandones donde colocar hachones de luz. Mi única opción era descender hasta la base, en la que había mucho escombro procedente de la misma torre, que se iba desmochando poco a poco, aparte de tierra y broza acumulada con el paso del tiempo.

Observé como pude, porque estaban medio tapadas, a través de las troneras, que eran abocinadas hacia fuera, y comprobé que cubrían perfectamente todo el perímetro del torreón, sin ángulos muertos. Esas aspilleras y la forma abaluartada de la base eran, sin lugar a dudas, elementos de protección de carácter militar resueltos de manera sencilla y eficaz. Eso unido al hecho de que la planta baja fuera totalmente inaccesible desde el exterior, podría indicar que se trataba de una construcción que formara parte de algún sistema defensivo más amplio. La objeción era que la torre estaba completamente aislada y en una zona muy expuesta, sin olvidar los ventanales en los pisos superiores, detalle que entraba en flagrante conflicto con lo que pudiera ser cualquier edificio fortificado.

Constaté también que por las troneras que daban al sur, con ayuda de mis prismáticos, podía ver con toda nitidez la torre anterior en Tolocirio y la posterior en Olmedo, desde las que daban al norte, aunque de esta apenas quedara el alzado de una de las esquinas. Permanecí sentado un buen rato, reflexionando en lo que podría ser aquello. Estaba claro que todas las torres se encontraban ubicadas a caballo de una vía de comunicación y relativamente cercanas a alguna localidad. Que eran muy similares y por tanto construidas en la misma época. Siempre situadas en lugares elevados y a una distancia tal que pudieran observarse entre sí, aparte de disponer de sistema de autodefensa con las aspilleras y el acceso en alto, quien sabe si para estar al amparo de bandoleros.

Todo ello me llevaba a pensar que podría tratarse de algún sistema de comunicación, posiblemente a través de señales visuales. Estas podrían emitirse desde de los ventanales de la parte superior y reproducirse de una torre a la siguiente. Imaginé banderas de colores lanzando signos según algún código establecido, como en los barcos, y por la noche, luces de candil apareciendo y ocultándose como una especie de morse. Y todo habría ocurrido hacía muchísimo tiempo, como para que todos los lugareños ignoraran su uso. Bajé de la montaña borracho de sensaciones contradictorias, felicidad, cansancio, excitación, hastío, también hambre, se había pasado la hora de comer sin darme cuenta.

Tendrían que transcurrir varios años hasta que volviera a ocuparme de los enigmáticos torreones. A principios de los ochenta, fui destinado a San Sebastián y en uno de mis viajes desde Valladolid, a la altura de Alsasua y antes de abordar el puerto de Echegarate, por la antigua carretera de Vitoria a Irún, descubrí otra de aquellas torres. La llamaban Basaluze y, al igual que Lutero, nadie en el pueblo conocía su antigua función. Para llegar había que trepar con el coche por un estrecho camino asfaltado hasta un caserío y luego seguir andando por un sendero entre arboles. Estaba situaba a media ladera de la enorme cresta montañosa que envuelve la localidad navarra. Me recordaba a uno de esos edificios de Angkor en mitad de la espesura que había visto en un reportaje del Reader's Digest.

El diseño era idéntico a la otra, pero estaba mucho mejor conservada, seguramente debido a los materiales con la que estaba construida. Tanto los petos, los enmarques de las ventanas, como las impostas de separación de los pisos, en vez de ladrillo estaban hechos de sillería de granito, al igual que la cornisa y el antepecho de la cubierta. La planta baja, también abaluartada con tres aspilleras a cada lado, era de piedra con las aristas rematadas con sillares irregulares. Sin duda, se trataba de una auténtica fortaleza que había sobrevivido con total éxito al paso del tiempo en un clima mucho más húmedo y desapacible.

Conseguí colarme por la puerta elevada, situada en la pared este y que daba a la zona alta de la ladera. Como en Lutero faltaban la cubierta y los forjados de madera, pero se podían apreciar los huecos de las vigas, también los dinteles de madera de algunas ventanas. Desde las troneras de la cara oeste se divisaba toda la sierra de Urbasa y el valle del Zadorra y desde la cara norte el valle del Arakil, aunque con dificultad por la espesa vegetación. No sé porqué me la imaginé asediada durante alguna de las Guerras Carlistas. Como no llevaba prismáticos no pude comprobar si enlazaba visualmente con otras torres y confirmar así mi teoría.

A pesar de que el escenario pudiera parecer más propicio por lo recóndito del lugar y la magnificencia del paisaje, el efecto emocional de la torre de Lutero había sido mucho más intenso unos años antes. Tenía aquella algo dramático de la que esta carecía; probablemente, su aspecto de desamparo, cerca ya del aniquilamiento. Cuando por fin bajé hacia mi coche descubrí, junto al caserío. un Land Rover de la Guardia Civil. Me habían estado esperando. Al identificarme como capitán de Caballería, me comentaron que por aquella zona habían encontrado algunos depósitos de explosivos de ETA, también en la torre.

Nota: Pasado el tiempo, caería en mis manos un artículo escrito por un oficial de Ingenieros que hablaba del asunto. Las torres habían sido construidas en los cuarenta del siglo XIX; se trataba de puestos de Telegrafía Óptica. Su uso se limitó a una década, dejarían de utilizarse en 1854, cuando fueron sustituidas por la telegrafía eléctrica, mucho más rápida y precisa. Las torres de Lutero y Besaluze pertenecían a la línea que unía Madrid con Irún, formada por otras cincuenta. Habían estado en servicio tan sólo diez años y llevaban abandonadas siglo y medio.